BELLA CIAO – BARU CATALOGUE DÉRAISONNABLE POUR UNE EXPOSITION FANTASMÉE

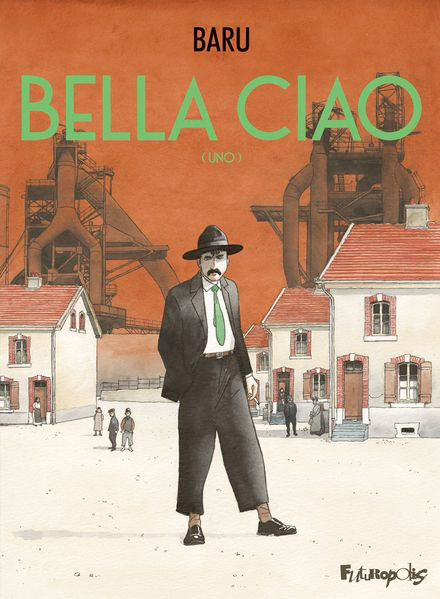

Bella Ciao Futuropolis

Voilà ce que dit Baru :

Bella Ciao est une tentative de réponse à la question brûlante de notre temps, celle du prix que doit payer un étranger pour cesser de l’être et devenir transparent. L’étranger en question sera italien, parce que c’est ce que je connais le mieux. Mais mon ambition c’est que mes lecteurs n’aient aucun doute sur l’universalité de la question. Pour cela ( continue Baru ), je convoque une forme ultra classique, celle de la saga familiale, contée par un narrateur, Teodoro Martini, [ … ] au début des années 2000, qui va reconstruire son histoire familiale au gré des fluctuations de sa mémoire, au partir des trente ou quarante personnes assises à la table du repas de sa communion, au milieu des années soixante. Le récit se développera comme sa mémoire, tout en discontinuité chronologique et assemblé à la manière d’un collage. Il y sera question d’un massacre à Aigues-Mortes en 1893, de la résistance aux nazis, du retour au pays, de chansons, de Mussolini, de Claudio Villa, des Chaussettes Noires, de Maurice Thorez, des soupes populaires, de la chute des Hauts-Fourneaux… C’est ce que dit Hervé Barulea, alias Baru. Et il le dit fort bien, et il en dit bien davantage. Et voilà donc ce qu’est ce premier tome de Bella Ciao. Et c’est bien autre chose, c’est TOUT autre chose, en même temps que l’histoire de cette trop belle chanson qui était, avant d’être bellement métamorphosée en chant de partisans une chanson des mondines ( Une mondina, ouvrière saisonnière des rizières des plaines padane et vénète de la fin du XIXᵉ et de la première moitié du XXᵉ siècle), les femmes qui travaillaient dans les rizières du Pô avant la guerre. L’histoire de cette famille d’immigrés devenus émigrés, ou le contraire. Personnages ! Personnages vivants, hommes et femmes, humains jusqu’à la corde, magnifiques macaronis tombés dans les bras des gens d’ici, parfois dans les mains, les poings. Et leurs enfants d’enfants aujourd’hui de notre sang partagé, de nos malheurs en fausse liberté. L’album s’ouvre sur ce massacre dont parle Baru : Salines d’Aigues-Mortes – 17 Août 1893. Première case : un cri : Visez les chevaux ! Deuxième case, un cheval tombe. Au lavis, toute cette séquence au lavis, noir et gris, le trait en chamaille dans un mouvement perpétuel, un grouillement de foule, cent mille individualités, dans ces foules en affrontement, pas besoin de couleur : le sang à la couleur du sang, les visages ont les grimaces de la douleur, et plus loin les seules montagnes ont la vibration brûlante du sel sous le soleil au pays des damnés. On bascule sur l’Histoire, pour quand même savoir où mettre les pieds et ne pas s’esbaudir et trembler pour le simple plaisir… Et l’autre basculée, la couleur revenue avec la mémoire avivée sur ce repas familial d’une communion, qui servira d’album de photos vivantes, de séquences de films, de documents et documentaires sur les suivants, les descendants. Un chemin tordu menant jusqu’en Aragon, en cette guerre honteuse menée par un caudillo multi assassin dont il vaudrait mieux ne pas se souvenir du nom. Finissant ( provisoirement ) par la recette au trait de Baru imself des cappellettes !!! Vous ne savez pas ce que sont les cappellettes ? Pauvres de vous !

Mais ce n’est pas tout.

Ainsi parle Baru, disais-je, à propos de ce premier tome de BELLA CIAO. Mais ce n’est pas tout. Il en dit bien plus et encore mieux, ici, dans :

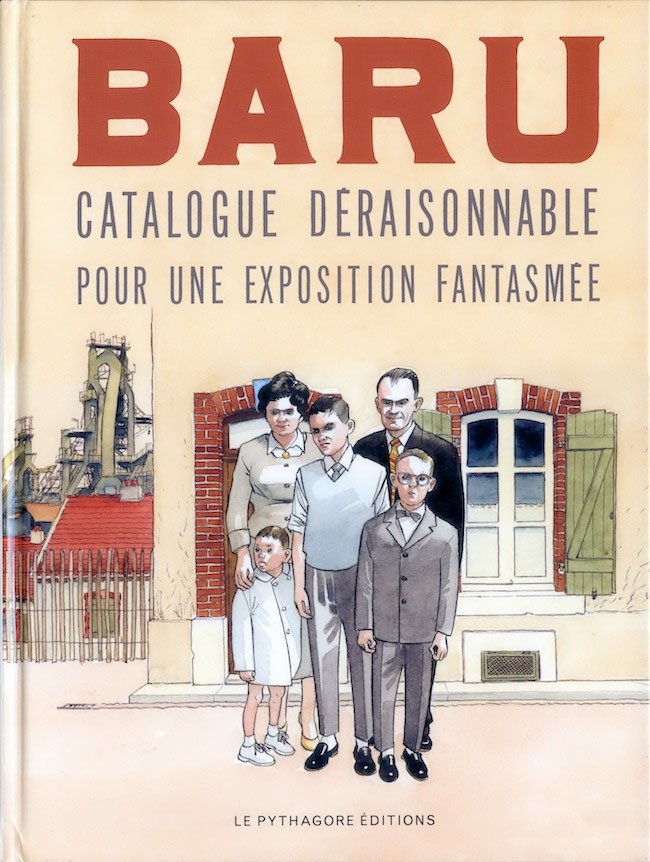

BARU

CATALOGUE DÉRAISONNABLE

POUR UNE EXPOSITION FANTASMÉE

( le Pythagore éditions )

Et cela, c’est énorme. 25x33cm par 3cm d’épaisseur. J’ai vérifié. Enorme et fabuleux, magnifique. J’ai vérifié aussi. Les mots manquent, ce qui est quand même un comble, moi qui me targue d’en avoir fait ma raison de vivre. Ou quasiment. Il y a, ans ce coffre au trésor, du texte, beaucoup de texte, et des dessins, des images, beaucoup de dessins et d’images et tout cela en compose le contenu précieux. Des dessins qui courent sur je ne sais combien d’années, toutes. Nés du pinceau et de la plume et du crayon et de l’œil de l’artiste. Et pour beaucoup de texte, pareil. Le mélange nous donne un risotto unique aux saveurs sans pareilles. Voir un entretien de Baru avec Stéphane Godrefroid ( 2019 ). Baru c’est un parleur, aussi. Et là il parle de son travail, de la conception, de ce qui nous amène et nous pousse, prétentieux que nous sommes, à nous lancer dans la narration d’histoires. Raconteurs que nous voilà, avec les outils du bord. Il en parle comme personne. Et perso j’avais rarement lu de texte sur la création de ces putains d’histoires de nous autres, pauvres nous autres, de cette vérité-là. C’est autre chose que les logorrhées de profs de littératures, de professionnels patentés de la profession, de bavards n’ayant pas trouvé d’autre moyen de se rendre intéressant, les prédateurs à la pelle qui trônent en haut de leurs chaires médiatiques ou scolastiques. C’est un entretien avec Marc McKinney, de 2011, également. C’est ( et dieu me damne si je n’en suis pas fier comme un petit banc ! et même davantage ! ) la publication des roughs de Pauvres Z’héros. Cela s’appelle d’ailleurs on ne peut plus justement : Pauvres z’héros, les roughs. Un des deux romans, si je ne m’abuse, adaptés par Baru. L’autre étant « Canicule », de Vautrin – magnifique. Tu refermes l’album, tu as bronzé. Il dit l’adaptation. Le travail solitaire s’il en est, doublement solitaire, de l’adaptateur qu’il est. Et aussi et encore les « Chroniques de la marge, Baru et les routes françaises. Andréas Platthauss ». Et « Les codes et ressources de la bande dessinée – Ann Miller 2007 » Puis : « la Guerre d’Algérie dans Le Chemin de l’Amérique ( Baru, Thévenet, et Ledran) par Mark McKinley 2008 » Puis… mais nous voilà page 312. Un peu sous le choc, ne nous reste plus qu’à recommencer. Tous ces dessins hors normes, ces affiches, ces illustrations… Les Dessins de Baru. Il ne nous reste plus, dans la foulée, qu’à relire et revoir tous ses albums précédents, ce sera la même gorgée de bonheur, comme ces boissons fraîches qu’on boit en été cagnard dans les tremblottis d’une ombre amie de bouleau, comme ces boissons chaudes généreusement chocolatées qui vous dégringolent sous la glotte quand les flocons blancs dansent au carreau.

C’est bien gentil de dire Du catalogue déraisonnable, ah oui, ça a l’air bien. Il FAUT le posséder. Il faut l’avoir chez soi. Comme un ami de passage, mais qui reste, avec qui faire occasionnellement la conversation, la reprendre où elle fut abandonnée un temps. Un copain qui vous rend régulièrement visite. Et chanter de conserve Bella Ciao à pleins poumons, ou en sourdine, au dessert.